【連載】松藤百香のルワンダ渡航記⑤

東京大学1年生の松藤百香(まつふじももか)です。

春休みを利用して教育系ボランティア活動のため、ルワンダに来ています。

ルワンダでの生活やボランティアの様子、そこで感じたことを日記形式で発信しています。

大学進学後の過ごし方や、アフリカに興味がある方の参考になれば嬉しいです!

松藤百香のルワンダ渡航記④はこちら

21日目 – 新しい同居人とルワンダのおもてなし

ケニア人の同居人がやってきた

今日からケニア人の女子学生2人が新たに同居人に加わった。ケニアからバスで27時間かけてルワンダに到着したらしい…!

彼女たちは首都ナイロビ出身の“シティーガール”といった感じ。

着いて早々「食べ物の味が口に合わない」「温水シャワーがないのが耐えられない」などと不満を連発していて、正直「なんだこの子たち、失礼だな…」と思ってしまった。

でも、その考えは 日本の視点からの価値観 だったのかもしれない。彼女たちにとってルワンダは「同じアフリカ大陸の近隣国」。自分のこととして、身近なことに置き換えて考えてみると彼女たちの率直な感想にも納得できた。

ブレイズを解く – 2週間ぶりの頭皮解放!

4人がかりで 1時間 かけてブレイズを解いた。終わった後、髪は ふわふわのアフリカンヘア みたいになった。地髪で現地風になれたことがとても嬉しかった。

2週間ぶりに頭をゴシゴシ洗う。

「うわあ、こんなに気持ちいいのか…!」冷水シャワーの存在すら忘れるほどの爽快感だった。やっぱり、いつもの髪型が一番しっくりくるなと思った。

ルワンダのおもてなし

家のガスが切れたので、新しいガスボンベを購入。ルワンダではガス会社の人が直接家まで運んで、設置までしてくれる。

作業中、突然豪雨が降り始め、バイクで帰れなくなった彼らは玄関で雨宿りすることに。その時、同居人の一人が「お茶をどうぞ」と、温かい飲み物を差し出した。

これがルワンダのみんなで支え合う文化なんだな と思った。

ルワンダでは、

・来客には必ずお茶やご飯を振る舞う

・普段の食事もみんなの分を一気に作り、いない人の分も用意する

私は日本で兄と2人暮らしをしているが、自分が食べたい時に、自分の分だけ作るのが当たり前だった。だからいない人の分まで作っておくという優しさがとても新鮮だった。

日本もかつては「つながりの文化」だった

この話を親にしたら、「昔の日本もそうだったよ」と言われた。

時代とともに文化は変化する。でも、この支え合う温かさはずっと残っていてほしいと思った。

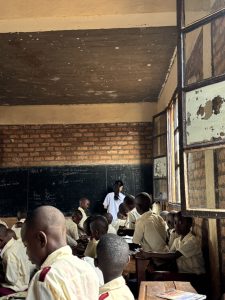

22日目 – カンニングへの対策

カンニング

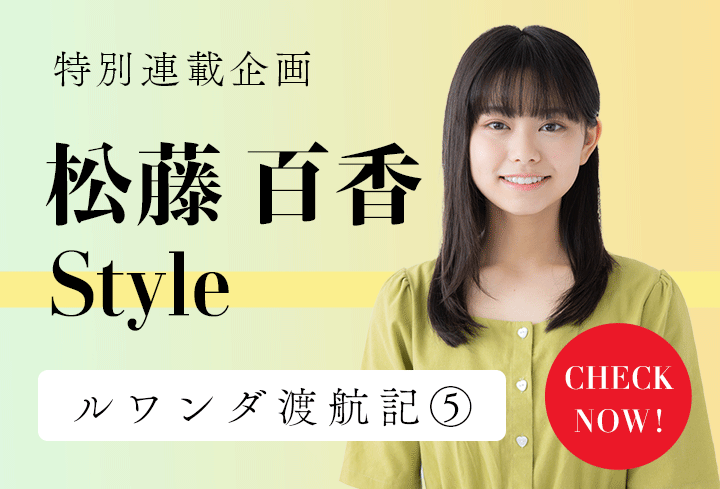

昨日、Quick Mathのテスト中にカンニングが横行していることが発覚した。

・ノートの裏に書かれた掛け算表を見ている

・正解を書いている時に、それを丸写ししている

・採点を互いにさせたら、協力してカンニング

ショックだったが、ふと疑問が浮かんだ。ノートの裏を見ることはそもそもカンニングに当たるのか?教員に聞いてみると、質問に答える間もなく生徒たちに現地語で怒鳴り始めた。許されないことだったよう。

ノートの裏表紙

今日、教員は「カンニングしたら罰を与えるよ!」と生徒たちに念を押した。すると今回は全くカンニングが起きなかった。

結果、7点以上を取ったのは25人。前回(40人)より減ったものの、最初の(21人)よりは増えて少し成長している。

でも、これは罰を避けた結果にすぎない。ルワンダでは、教員や親が子どもを叩いて罰を与えるのが一般的と聞いた。テストで悪い点を取ると、その点数の分だけ叩かれる子もいるらしい。

彼らは恐怖心からズルをやめているだけで、「なぜズルがいけないのか?」を本質的に理解しているわけではないと感じた。

でも、そもそもカンニングに厳格なのは日本独特の文化なのではないか? という疑問も湧いてきた。

文化によって異なる「カンニング」の認識

私が中学2年生のときに通っていたフィリピンの学校では、試験中に計算機を使うのは当たり前で、先生に質問すれば ヒントまでくれた。

でも、フィリピンは統一試験で進学先が決まるわけではない。対してルワンダは、試験の点数が中学や高校の選択肢を左右する。

「学ぶこと」と「生きるための力」

実際、マーケットでは驚くほど素早く暗算する販売員たちがいるし、計算機もある。計算力なんて必要になったら身につければいいのでは?

でも、ルワンダの統一試験では点数が進学先を決める。だから、計算力を鍛えることには進学の可能性を広げる意味がある。

このことを伝えたいのだが、言語の壁があってどうしても難しい。そこで、体験を通して気づいてもらおうと考えた。

次のQuick Mathでは、ズルをしたら損することを生徒たちが気づける場面を作りたい。

カフェ – African Teaに挑戦

午後はカフェで作業。

ルワンダのカフェで人気のAfrican Teaを頼んでみた。牛乳83%、お茶2%、生姜15%という感じの味。かなり美味しい! これは日本でも流行ってほしいと思った。

23日目 – ケニア人と学校見学、不正の根深さ

ケニア人の同居人、学校に驚く

今日は ケニア人の同居人2人を連れて、ボランティア先の学校を見学した。

彼女たちは同じアフリカ大陸出身ではあるものの、ルワンダの学校の現状には かなり衝撃を受けていた。

特に驚いていたのが、

・英語の教科書を使っているのに、教員が英語を話せないこと

・1クラス70人もの生徒を教員がコントロールできていないこと

「カオスすぎる…!」と、彼女たちも呆然としていた。彼女たちの視点を通して、改めてルワンダの学校の課題を感じた。

Quick Math – ズルは結局損をする

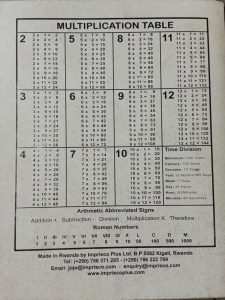

今日のQuick Mathでは、あえてカンニングを止めなかった。どれだけズルが横行するのか観察し、その上で「正直に取り組んだ生徒」を評価する方法を試した。

新ルール:

・6点以下の生徒にカードをあげる

「ズルをしても得をするとは限らない」と体験を通じて気づいてもらうことが狙いだった。

結果、低い点を取った生徒たちは 嬉しそうにノートを持ってきた。しかし、その中には「低い点の生徒のノートを借りて、カードをもらいにくる」という新たなズルも発生。

まだ「ズルはバレなければ得」と考えている生徒が多いようだ。次は「そもそもズルができない環境を作る」ことで、いつかズルは通用しなくなることを実感してもらおうと思う。

ケニアの過酷すぎる高校事情…!

ケニア人の2人に、ケニアの学校について色々と教えてもらった。特に高校の話に驚愕した。

・小学校8年間、高校4年間のシステム

・高校へは国内統一テストの点数で居住地に関係なく高校が割り振られるため、基本的に寮生活

・朝6時前には教室に行き、夜10時まで勉強

・睡眠時間は平均4時間程度…!

私だったら眠くて耐えられない…! すごすぎる。

24日目 – 突然の教員不在、初めてのフル授業

先生が次々と消えていく…

今日は朝から学校へ。

普段通り授業をしていたら、

・算数の先生 → 風邪を引いて午後から病院へ

・英語の先生 → 「娘に会いに行く」と言って早退

・他の先生 → 今日はお休み

気づけば、4年生を担当する教員が誰もいなくなった…!そんな状況下でも先生はのんびりとしていた。「午後もいてくれたら助かるなー」という感じだったので午後も私が授業を担当することに。

数学 – 何をどうやっても理解してもらえない

まずは算数の授業。今日は「時間の足し・引き算」を教えた。

3時間65分 → 4時間5分

この変換が、どうしても理解してもらえない。

・図を描いて説明

・翻訳アプリを使う

・一対一で丁寧に解説

何をやっても、全く伝わらない…。諦めたくないが、伝わらない現実に挫折感を味わった。

英語の授業 – スタンディングオベーション!

算数での反省を活かし、英語の授業では

・翻訳アプリをフル活用

・生徒の中で声が大きい子に、現地語で説明してもらう

この作戦が大成功。

・みんな静かに授業を聞いてくれた

・授業の最後には、スタンディングオベーション!

・「ありがとうの歌」まで歌ってくれた

やっぱり、理解できる言葉で学ぶって大事なのかもしれないと思った。

Quick Math – 不正対策の新ルール

今日は新しいルールを導入。

・机には1枚の紙だけ置く

・終わった生徒から、私が直接丸付け

今回は簡単な問題にしたため60人以上が7点以上をとった。ようやくズルなしでテストを受ける環境が整った。次は、このデータをもとにどの問題が苦手なのかを分析し、さらに学習効果を上げる方法を考えていきたい。

ズルをしない方がいいことを感じてくれたかはわからない。でも、学ぶこと自体に意味があると気づいてもらえるよう、これからも「なぜ学ぶのか」を伝えていきたい。

25日目 – インターナショナルスクール訪問

今日はルワンダのインターナショナルスクールを見学。

学費は1学期約12,000円、給食費は約9,000円。公立学校の学費は無料、給食費は1学期わずか110円なので、比べるとかなりたかい。

そしてその違いに驚愕した…!

・科目ごとに教室が決まっており、移動制

・1クラス20人以下(公立は70人)

・髪型の自由度が高い(公立は全員坊主)

・日本の知名度が高く、「ロケット産業は盛ん?」と聞かれた

ここまで教育の環境が違うとは…。特に印象的だったのは、小1の子どもが、公立小4と同じ算数を学んでいたこと。

私自身、中学生の時に公立と私立どちらも経験しており、それぞれの特色を実感してきた。だからこそ、ルワンダの公立と私立でどんな違いがあるのかが気になった。授業の進度や学習環境、教員の教え方…。ぜひ、実際に授業を見てみたい。

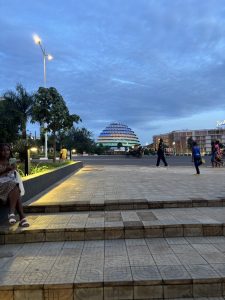

ケニア人の誘いで首都キガリへ

週末はケニア人の同居人たちと首都キガリへ。今日、 金曜の夕方に出発し、2泊3日のプチ旅行だ。

片道3.5時間は遠いな…と思ったけど、「私たちは27時間のバス移動も経験してるし余裕!」と圧のある勧誘を受け、一緒に行くことに。

キガリのバス停 – カオスな都会の洗礼

到着して最初に驚いたのは、バス停のカオスさ。物乞いやスリが横行していて、ケニア人の友人は おばあさんにスられかけていた。

リュックのチャックが開けられた瞬間に気づき、スリを回避。

「危なかったね」と声をかけると、友人は微笑みながら、余裕たっぷりの様子でこう言った。

「まあ、ナイロビでスマホ3回スられてるし、ケニアでは 警察の携帯がスられるのも見たことあるからね」

……え? そんなことあるの?

スリの常習被害者であることを、まるで天気の話をするように語る余裕っぷりに驚いた。この感覚の違い、すごすぎる。

その後は都会の喧騒に圧倒された。交通量も多く、物価も私が住む地域の1.5〜2倍ほど高い。いつもののんびりした雰囲気とは全く違う、活気ある大都市だった。

26日目 – ルワンダの結婚式に参列!

ルワンダの結婚式 – 伝統舞踊に圧倒される

朝はのんびり起きて準備を済ませ結婚式へ!(今回も知らない人の結婚式に誘ってもらった)

ルワンダの結婚式にドレスコードは特にないらしく、黒いドレスでもOKとのこと。ケニア人の友人が持っていた黒いドレスを借り、いざ出発!

圧巻の伝統舞踊

会場に到着すると伝統衣装をまとった踊り手たちが大勢いて、とにかく豪華。結婚式というより、壮大な舞台を見ているような感覚だった。

まず、体に鈴をつけた男性たちが力強い伝統ダンスを披露。息の合ったダンスと、足元の鈴が生み出すリズムが会場全体に響き渡る。続いて女性たちが ミルクを貯める伝統的な容器を持ち、優雅なダンスを披露。

「これで終わりかな?」と思いきや、ここから30分超のダンスバトルが始まった。男性と女性の踊り手たちが次々と息の詰まるようなダンスの応酬を繰り返す! そしてクライマックス、新郎新婦までもが参加し、会場全体が熱気に包まれた。

「これがルワンダの結婚式か…!」

会場は熱狂に包まれ、結婚式というよりフェスのような一体感を感じた。

ルワンダでは結婚式は一大イベントで、伝統的な結婚式と教会での結婚式の2種類を行うのが一般的らしい。前回参加したのは教会での結婚式だったので、今回は初めて伝統的な結婚式を体験。伝統が今も大切に受け継がれていることに感動した。

キガリ観光

せっかくの首都観光ということで、タピオカ屋へ。ルワンダはキャッサバ芋が豊富だから、タピオカもよく飲まれると思っていたけど… まさかの1店舗のみ! 好みの味ではなかったけどこれも思い出(笑)!

夜になるのを待って、キガリの有名スポットコンベンションセンターへ。ライトアップされたドーム型の建物は夜景映えしていてすごく綺麗だった。

その後はルワンダ唯一のインドカレー屋さんへ。ルワンダではカレーパウダーは使うのに、カレー自体はあまり食べられていない。同居人に「カレーって何?」と聞かれたときはびっくりした。

本格的なインドカレーが美味しくテンションが上がったが、とにかく待ち時間が長かった(1時間ほど)! ルワンダでは一緒に食べることを重視するため、全員の料理が揃ってから提供されるらしい。

効率よりも、みんなで過ごす時間を大切にする文化、なんだか素敵だと思った。

27日目 – キガリ虐殺記念館へ

Genocide Memorial – ルワンダ虐殺の歴史

虐殺の背景と経緯が詳しく展示されているGenocide Memorial(ルワンダ虐殺記念館)へ。写真や映像が生々しく、リアルな恐怖が伝わってきた。30年前のこの出来事は、歴史じゃなくまだ”経験”として残っていることを実感した。

ルワンダ虐殺とは?

1994年、ルワンダではわずか100日間で約80万人が虐殺された。植民地時代に意図的に作られた2つの民族(フツ族とツチ族)が対立を深め、当時の政府がツチ族の大量虐殺を扇動。国全体が暴力に飲み込まれ、隣人同士、家族同士でも殺し合うという惨劇が起きた。

その後、虐殺を生き延びた人々が国を立て直し、現在の平和なルワンダへと繋がっている。

今回記念館を訪れ、改めてルワンダが背負ってきたものを考えさせられた。

私自身、ルワンダに滞在している間にこれを感じる瞬間がある。

会話の中で「兄弟いる?」と聞いた後に「両親いる?」と続けて聞かれることがある。最初は疑問に思ったけど、「両親がいることは当たり前じゃないから」だと教えてくれた。

また、同居人のルワンダ人大学生が、こんな話をしてくれた。

「この国の人たちは、家族や知り合いの誰かが刑務所に行ったか、殺されたかのどちらかを経験している。でも、それを乗り越えながら生きている。だから、日々の悩みなんて小さいものだと思える。」

ルワンダの人々が寛容で、懐が深く、優しいのはこの経験があるからなのかもしれない。

帰宅 – まさかのWelcome Party!?

3.5時間のバス移動でヘトヘトになりながら帰宅すると…

なんと、家では私たちを歓迎するパーティーが開かれていた。

たくさんの学生と文化交流をした。結婚式で見たあの伝統的なダンス、実は中学でみんな習うらしい!でも、空腹と眠気でほぼ会話が頭に入ってこなかった…

明日からまた3.5時間の距離にある田舎町の学校訪問。体力的にはギリギリだけど、また新しい経験ができると思うとワクワクする。

しっかり寝て、また頑張ろう。おやすみなさい!

次回、ルワンダ渡航記最終回! 3/25(火)の公開をお楽しみに。

4/1(火)更新記事にて、松藤さん本人が寄せられた質問にお答えします!

過去の渡航記はこちら